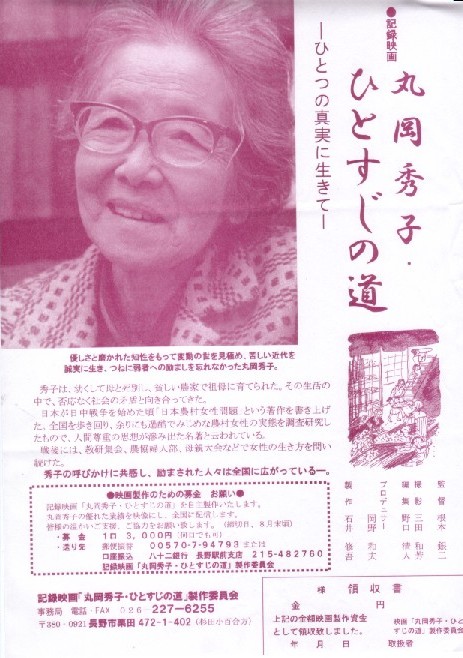

『写真集 丸岡秀子の仕事/ひとすじの道を生きる』(ドメス出版、2000年)より

丸岡秀子の生涯を映画に 丸岡さんは旧臼田町の造り酒屋の長女に生まれたが、生後十ヵ月で実母を亡くし、貧しい農家だった母方の祖父母に育てられた。幼少時代に見た農村の過酷な現状と、封建的な家族制度の中で主婦に負わされる重労働がもとで早死にした母のことが、後に農村の女性問題に取り組むことにつながった。 旧中込学校、長野高等女学校(現・長野西高)、奈良女子高等師範学校(現・奈良女子大)を卒業。その後、全国各地を歩き、農村の生活を取材した「日本農村婦人問題」(37年)、自伝的小説「ひとすじの道」(71年)などの著作を生んだ。 製作は長野映研(長野市)、監督はドキュメンタリー映画などを手がけてきた根本銀二氏が担当。今年四月の完成を目指している。製作費は一千万円。個人、企業、団体からの募金(一口三千円)をあてる計画。 <問合先=記録映画「丸岡秀子・ひとすじの道」製作委員会事務局 T&F 026-227-6255>

映画「丸岡秀子 ひとすじの道」のナレーションと音楽の仕上げが寺澤先生にも立ち会っていただき無事に完成いたしました。若い世代の人々には想像もできない人生を送られた丸岡先生の生きざまが実にわかりやすく描かれています。この映画に触発されて、一人でも多くの方々が丸岡先生の「ひとすじの道」や寺澤先生の「三代の男たちと丸岡秀子」を読み、前向きの生き方に目覚めてほしいと願うばかりです。それでこそ「埋葬を許さず」という精神が再び生きてくるように思います。音楽についてはこちらのホームページの曲も使わせていただきましたが、あと一週間あれば70点台になったかしらというところです。戦時体制、家父長制、貧困問題、複雑な家庭環境、権威主義的教育など、丸岡先生を取り巻く何重もの抑圧的な時代背景にひきずられて、音楽も少々暗くなりすぎてしまったのではないかと反省しており ます。2006.3.30 (戸塚 亮)

丸岡秀子さんは、1903(明治36)年浅間山の麓、長野県南佐久郡臼囲町(現佐久市臼田町)の酒造家の長女として生まれ、1990(平成2)年5月、87歳で死去しました。生後十ケ月で生母と死別し、母方の祖父母に預けられて幼少期を過ごしました。少女期は農家の祖父母を助けて、土を耕す労働の日々を体験。生きる原点に「農」の意義を深く刻み込み、のちの「日本農村婦人問題」の名著につながりました。農村の婦人問題を解決しなくては、女性問題を語れないと、絶えず目線を弱者へと向け、「人間は何になるかではなくて、何をするか」というのが持論でもありました。 丸岡秀子さんは十人弟妹の長女。すぐ下の弟には衆議院議員であった故井出一太郎氏がおり、直木賞作家の末弟、井出孫六氏は現在も健筆を奮っています。 また、80歳を過ぎた老境で、57歳の最愛の娘を失う逆縁の悲運を乗り越えて書いた「声は無けれど」は、封建家制度の道を歩まれた丸岡秀子さんの渾身の生への証しが刻まれています。親子の生への原点をつきつめていけぱ、現代になっても根をはる家制度がちらつきます。5月5日は男の子の節句。この日に生まれた秀子さんは「もし、わたしが男の子に生まれていたら別の道を歩んだかもしれない」というのが口癖でした。 女に生まれたことへの執着は深く、それは夫との死別や、幼子を連れて働く中にも投影し、その言動は教研集会、母親大会、憲法問題などにも言及するなど幅広く活躍され、今もなお新鮮味を失っていません。 丸岡秀子さんの足跡を辿ることにより、現在、抱えている平和や人権、家制度への問題など、重い課題に立ち向かう一つの契機となってくれることを願い、自主映画製作を立ちあげました。 |